撰稿 / Stella Sun (科學推展中心特約編輯)

臺大天文物理所吳柏鋒 觀測遠古寂靜星系

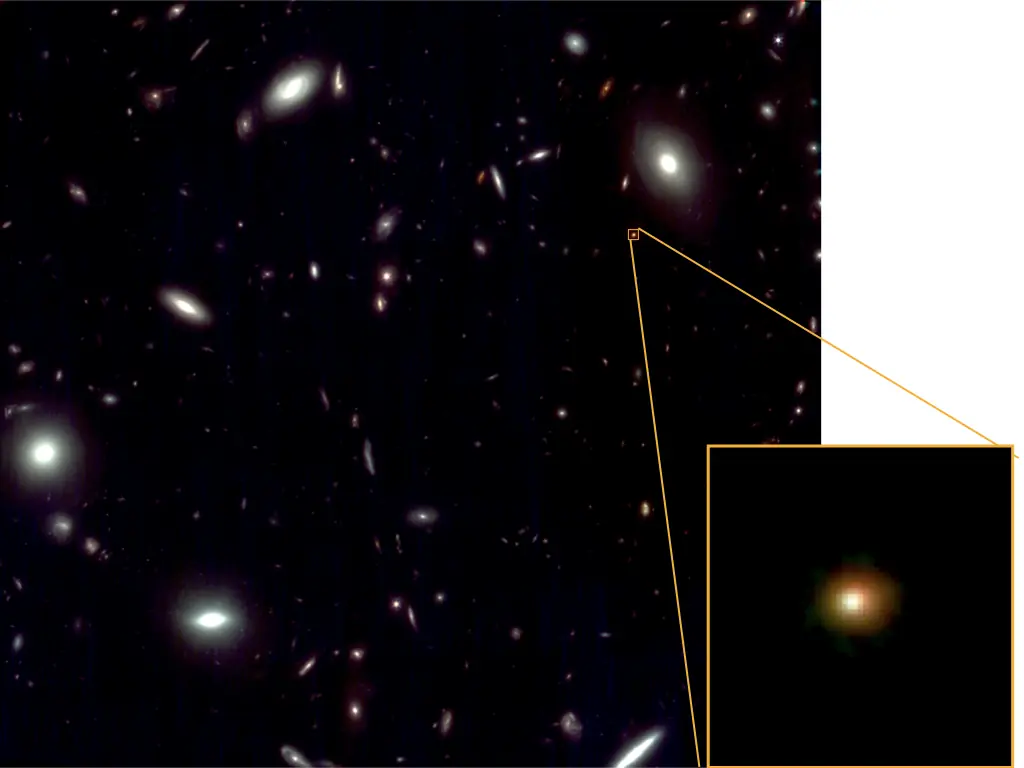

《天文物理期刊》(The Astrophysical Journal)於今(2025)年初刊登了一篇研究,介紹了迄今為止人類所發現距離地球極為遙遠的寂靜星系,該星系正以驚人的速度排空其氣體儲備,徹底停止恆星的形成,走向消逝。

距今約 137 億年前,宇宙大爆炸,原始氣體雲坍縮、形成恆星,結構演化至始星系誕生;尤其在最初的幾十億年是星系形成的黃金時期,當時星系積極地將氣體儲備轉化為新恆星。隨著時間推移,這些星系透過合併及氣體吸積持續增長,內部的恆星形成活動也受到超大質量黑洞、超新星爆炸等回饋機制影響,進一步塑造其結構;經過超過百億年的演化,星系從早期的不規則形態逐漸發展為我們所熟知的螺旋星系、橢圓星系等,構成了我們今日所見的宇宙。

然而,根據近期的觀測顯示,有些星系早在宇宙大爆炸後 10 億年內就停止了增長,不再形成新的恆星,反而開始老化,彼時這些星系的年齡還遠不到宇宙目前年齡的十分之一,如此早衰的現象讓天文學家不禁產生疑問:這些「寂靜星系」為何年紀輕輕就開始產生老化的現象呢?針對這個問題,國立臺灣大學天文物理所吳柏鋒教授利用詹姆斯・韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope, JWST)揭開了這些「年輕小老頭」的神秘面紗。

本次研究的目標星系,係根據 JWST 近紅外光譜儀(NIRSpec)數據發現的一個距離我們約 120 億光年的星系,它的光來自宇宙僅 15 億年歷史的時期,這也是目前已知最遙遠且有被觀測到氣體流出的寂靜星系。該星系的恆星形成率(star formation rate, SFR)正在快速下降,其指數遞減時間尺度(e-folding time scale, e≈2.718)約為 5,000 萬年,意即每 5,000 萬年其恆星形成率將會大幅降爲原先的三分之一左右。而目前該星系的比恆星形成率(specific SFR, sSFR) — 也就是 SFR 除以星系的總恆星質量 — 更是低於其他相似紅移下的星系約 40 倍,可見其極度不活躍。

由於該星系的 SFR 已在過去 4 億年內下降了 40 倍,如此迅速地停止恆星形成無法只歸因於氣體消耗,而經觀測表明星系存在中性氣體外流的現象,並檢測到中性氣體以每秒超過 200 公里的速度流失,急速排出星系內的氣體儲備。極高的中性氣體外流率,顯示星系中心可能存在超大質量黑洞,並透過釋放巨大能量,驅動氣體外流,耗盡形成新恆星所需的原料,進而阻止了恆星誕生,導致星系快速停止增長,即宇宙剛形成 15 億年時,此類「噴發回饋」(ejective feedback)成為了當時星系的一種熄火機制。

星系內黑洞的噴發回饋機制,也就是上述由星系內部存在超大質量黑洞、其能量釋放驅動氣體噴流、並將星系內的「燃料」吹散到太空之中,這個以強烈氣體外流抑制恆星形成的理論,在本次觀測研究中得到關鍵證據,有助於完善星系演化和超大質量黑洞影響的理論模型,讓我們更貼近早期宇宙的世界,進一步認識這片終孕育出人類的浩瀚星空。

「透過詹姆斯・韋伯太空望遠鏡無與倫比的靈敏度,我們不僅能窺見早期宇宙,還能開始解碼其演化背後的物理過程。」吳柏鋒教授表示道,並說明往後將繼續分析更多類似星系,以確認這種氣體外流是否為一種普遍現象,以及這些被驅逐的氣體是否可能回流、重新點燃形成恆星,或者永久逃逸到星系之外,放任其原生星系步入永恆的寂靜。

參考資料:

Wu, P. F. (2025). Ejective Feedback as a Quenching Mechanism in the First 1.5 Billion Years of the Universe: Detection of Neutral Gas Outflow in az= 4 Recently Quenched Galaxy. The Astrophysical Journal, 978(2), 131. DOI 10.3847/1538-4357/ad98ef