撰稿/何郁庭(科學推展中心特約編輯) 攝影/李嘉偉(科學推展中心多媒體企劃經理)

臺灣四面環海,擁有豐富海洋資源,上世紀起臺灣即有多艘海洋研究船持續蒐集海面上、下的各類資料,這些包括氣象觀測、水文、洋流、海底地形等面向的龐大資訊雖不一定廣為人知,卻默默地影響著你我生活各個層面。

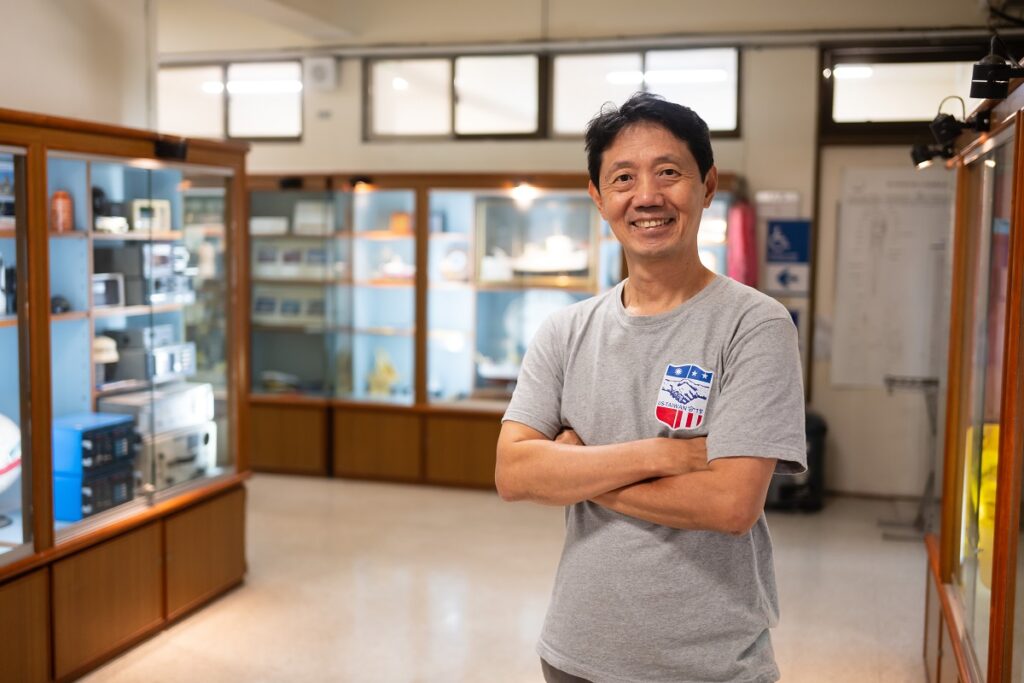

2021年起,國家科學委員會(下稱國科會)啟動「國家新研究船船隊貴重儀器及資料庫使用中心」計畫,協調統籌運用大學營運管理的海洋研究船,並協助海洋研究船的儀器調度與探測工作。本次,科學推展中心邀請計畫的主持人詹森教授,細說此計畫的源起和脈絡,並分享國內海洋研究船的發展和豐富的出航經驗。

海洋調查,國力與主權的展現

世界上的第一艘海洋研究船,可以追溯到1872年大英帝國的軍艦挑戰者號(HMS Challenger),距今150年前由軍艦改造的這艘科學調查船,開啟了全球的海洋科學工作。詹森說明,海洋科學調查牽涉到國力、主權與科學發展,因此是許多世界強權致力發展的領域。以日本為例,海洋調查船由國立行政法人海洋研究開發機構(JAMSTEC)統一管理和使用,船隊大約由七至八艘船組成,而大學內則擁有具調查船實務能力的訓練船,整體系統架構相當健全。

而美國則有數個不同系統,其中「大學 – 國家海洋學實驗室系統」(UNOLS)和臺灣的管理方式較為接近,由聯盟委員會協調研究船的使用,以及統一安排船隊內各船隻船期,但並不實質管理各船船務。除了UNOLS之外,美國國家海洋暨大氣總署、海軍等,各自有自己的系統與管理的船隻。

維持研究船運行所費不貲,船隻建造完成後,每年維修、保養、油料費和其他開銷相當可觀,因此臺灣的海洋研究船幾乎全數仰賴大型或複數研究計畫支持。詹森以2020年啟用的新海研1號為例,一年出航天數約200天至220天計算,運作經費就高達1.3-1.5億新臺幣。為了長期執行具有公共性質的海洋科學研究,新研究船隊的計畫應運而生。

衝突事故,促成安全規範升級

臺灣最早執行海洋探索與研究任務的船艦,可追溯至除役海軍船艦改裝的「陽明艦」和「九連研究船」,其中九連研究船是1969年由美國移撥給我國海軍,自海軍除役後加裝許多先進調查儀器、設備,並改為白色塗裝,移撥國立臺灣大學海洋研究所管理,搖身一變成為臺灣最早的專屬海洋研究船。

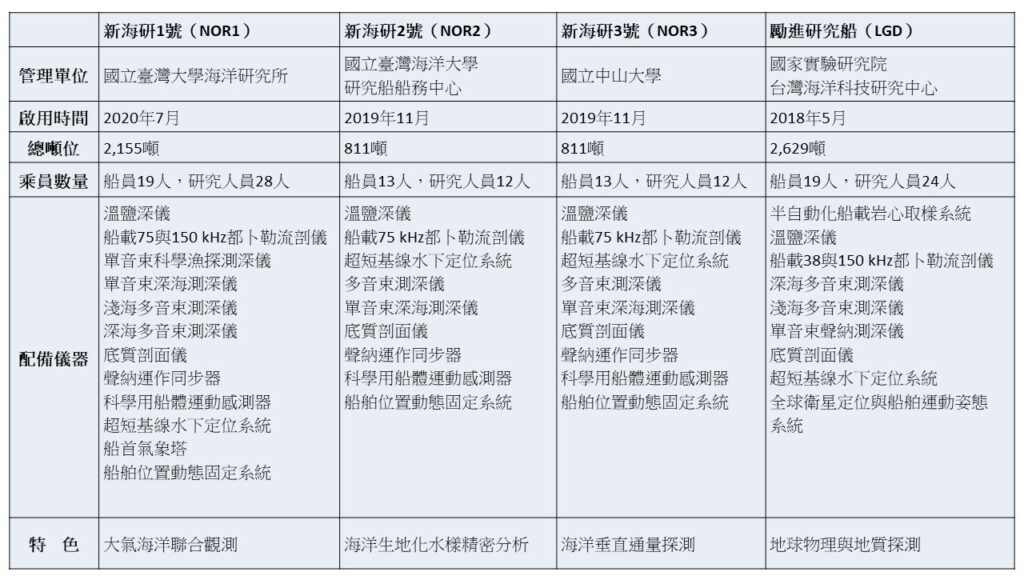

九連研究船服役約十年後,由挪威建造的海研1號於1985年加入國內的海洋調查陣容;時間再往後推,海研2號、海研3號在1993年先後建造完成,讓臺灣的海洋研究實力更為堅強。直到2016年,國科會開始啟動海洋研究船汰舊換新計畫,陸續打造新海研1號、新海研2號、新海研3號,加上2018年啟用接替海研五號的勵進研究船,為臺灣執行更多海洋研究調查任務。

詹森表示,國家研究船隊計畫概念上是國科會的服務型計畫,如同一個虛擬的船隊架構,協助國科會自然科學及永續研究發展處海洋學門調度和整合各研究船船期資源與出航前所需填寫的各種資料電子表單,定期舉辦輪機人員操作講習、探測人員經驗交流;各艘船的管理單位則負責實際管理,各自掌理研究船的船務與船員,執行國科會與政府部會計畫航次任務。因著計畫的成立,研究船的各類申請表單和文件得到統一,船隻在航次申請與船期分配也更加制度化與流暢,各船人員的操船、輪機管控、探測技術與資訊交流更是比過往頻繁。

目前臺灣海洋研究船的用途包含兩大類,其一為各大學與研究單位所提出「由下而上」科學導向的各類海洋科學自由研究與探測計畫,每年約使用各艘研究船120天的船期;其二則是政府部會主導「由上而下」任務導向的國土調查、防災預警調查,以及其他被指派的各類現場探測任務,每年使用各研究船船期約60-80天,此外各船還有學生教育訓練實習航次,每年大約20天。各式調查後的資料,由總計畫下的海洋學門資料庫妥善建檔、儲存,經品管和資料加值分析後,即可將資料視覺化,繪製為各式2D、3D的圖像,四十年累積下來的成果可供學術、政策,甚至是普及知識廣泛應用。

國家新研究船隊簡介

製表 / 何郁庭

干擾事故,促成安全規範升級

在海上調查並蒐集資料十分辛苦,地緣政治和國家間海權與經濟海域劃界的衝突,更大幅增加了海洋研究的難度與複雜度。詹森多年出海執行調查的經驗中,就親身目睹了許多的干擾事件。

黑潮是在臺灣東邊由南向北流的溫暖海流,也是詹森團隊自2012年開始進行一系列長期海洋調查的重點;黑潮雖不屬於任何國家,但它流經中華民國和日本的敏感爭議海域,故調查時也經歷各種波瀾起伏。詹森回憶他在研究航程中,就時常遭遇日本巡防艇艦的「關切」,對方不僅用無線電、廣播、跑馬燈等方式宣告該海域為日本的經濟海域,甚至繞駛於海洋研究船的周圍,並出動定翼機拍照蒐證。

遭遇的第一線,秉持我國對海權的主張,研究船仍必須恪守本分繼續調查,甚至我國海巡艦艇也必出動戒護研究船隻,外交部還是難免因此收到日方抗議,所幸最後皆平和收場。這些大小事件隨時局變遷加上多方斡旋,進而促使跨部會審查的標準作業流程誕生,從制度上提供海上研究人員更多安全保障。

而說到海上的風險與教訓,詹森則提起一件令人惋惜的研究船意外 — 海研五號船難事件。海研五號於2014年行經澎湖縣湖西鄉時,因船體觸礁破洞與氣候不佳導致船隻沉沒,並折損了兩位研究人員。長遠而言,海研五號事件促成國內海洋研究船管理循國際安全管理章程的制定和更嚴格的安全管理規範,也讓船隻管理的問題被更多人重視。

研究海洋,為臺灣找尋新定位

海洋研究與其他工作相比,常被認為是較危險的職業,但近年來隨政府資源挹注、管理面的革新、科技持續的進展,為對海洋研究抱有熱情的研究後進們,提供更多後援和保障。臺灣是一個海洋國家,詹森希望透過海洋知識的推廣與擴散,讓海的文化與科學深植人們的心中。

在國內海洋研究持續壯大推展的趨勢下,目前勵進研究船和新海研1號已陸續開啟國際研究航程,預計未來也將會有更多、更先進也更安全的研究船加入國家研究船隊。期待在不遠的未來,全球各地的大洋潮浪中,都能看見臺灣研究船隊的旗幟與身影。