撰稿 / 何郁庭(科學推廣中心特約編輯)

熱帶與副熱帶海洋間經向翻轉的海洋環流,對地球氣候調節有相當重要性。西邊界流(western boundary current)輸送的水與熱量,影響了赤道地區和全球氣候,然受限於長期觀測資料缺乏,難以知曉其在全球氣候變遷下的變化趨勢。2023年,國立臺灣大學地質系任昊佳副教授率領博士生陳玟卉與國際團隊,利用索羅門海地區長達94年的珊瑚骨骼氮同位素證據,證實西邊界流對太平洋以及全球氣候的重要影響,並將研究成果發表於《Nature Geoscience》國際期刊。

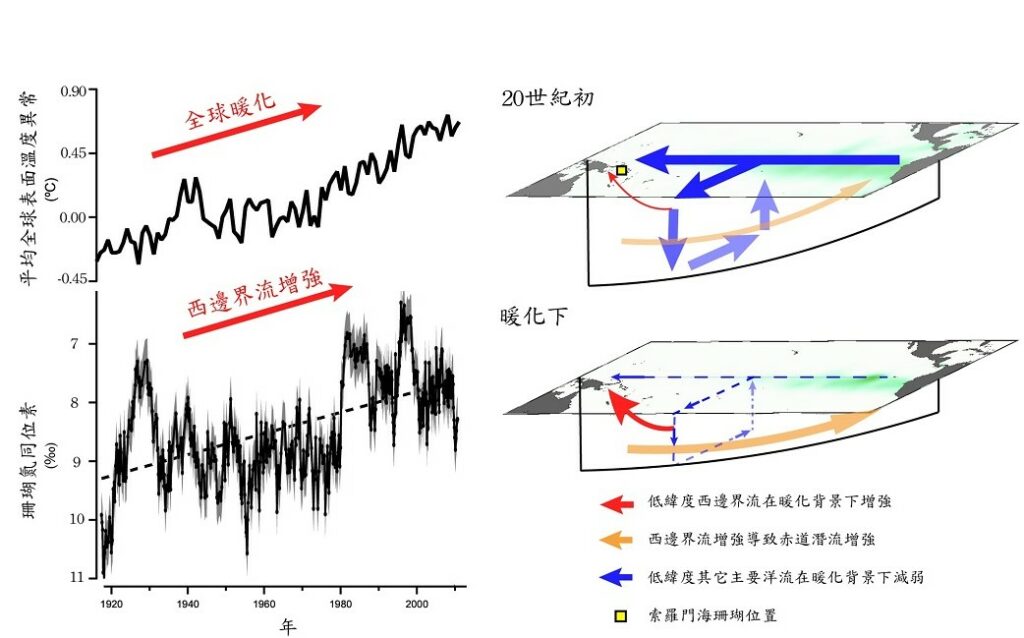

(左)索羅門海珊瑚骨骼δ15N的長期下降與21世紀氣候/海洋過程變化有關。

(右)影響低緯度西邊界流的大氣海洋過程示意圖。

位於南太平洋的索羅門海,是副熱帶海洋與赤道海洋連結的重要環節,西邊界流將上層海水從南太平洋通過索羅門海傳輸進入赤道,成為赤道潛流(Equatorial Undercurrent, EUC)的主要海水來源,進一步調控赤道海表溫度以及聖嬰、反聖嬰活動。為了進一步了解副熱帶地區和赤道的水團交換機制,研究團隊使用索羅門海中孔珊瑚(Porites spp.)骨骼內的氮同位素比例資訊,推估過往近百年西邊界流的強度變化。

西部熱帶太平洋表層海水中的氮同位素比值(15N/14N,或稱δ15N)受表層水域的硝酸鹽(nitrate)和顆粒有機氮(particle organic nitrogen, PON)影響,此數值能反映過去索羅門海的西邊界流是否受到聖嬰事件或聖嬰氣候狀態而加強。珊瑚的壽命相當長,且在生長時會攝取浮游動物和PON取得生長所需的氮,因此氮同位素的變化會紀錄於骨骼中。研究團隊藉由鑽取珊瑚岩芯,以獲得過去海域中不同時間的δ15N資訊。

根據分析結果,隨全球地表溫度上升,珊瑚骨骼記錄的δ15N下降,顯示南太平洋西邊界流自20世紀以來明顯增強,此結果可能導致赤道潛流的強度加劇,甚至對聖嬰現象的發展產生影響。此外,珊瑚記錄顯示出強烈的十年震盪週期性,顯示西邊界流增強時期,可對應東赤道太平洋海表溫度上升的時期,且此時赤道太平洋湧升流較弱,證實大氣海洋模式中所預測的西邊界流,具有控制赤道海洋熱量平衡的重要作用。

此研究獲得科技部哥倫布等計畫、教育部深耕計畫、永續地球尖端科學研究中心與臺大核心研究群計畫等共同資助,由臺大地質系師生主導,並與中研院環境變遷研究中心、國立臺灣師範大學地球科學系以及美國多所大學的教授、博士後合作完成。在全球氣候變遷的趨勢下,跨時間與空間的大尺度研究成果,將可為現有的大氣與海洋模式提供更多資訊。而藉由過去累積的各類別氣候資料,人們將有更多線索評估和預測未來的全球氣候變遷,並做出更精準的判斷與抉擇。

參考文獻

- Chen, W. H., Ren, H., Chiang, J. C., Wang, Y. L., Cai-Li, R. Y., Chen, Y. C., … & Wang, X. T. (2023). Increased tropical South Pacific western boundary current transport over the past century. Nature Geoscience, 16(7), 590-596.