撰稿/朱舢樺(科學推展中心特約編輯)

臺灣雖降雨量豐沛,但因地勢陡峭,約59.84%的年降雨量直接流入大海,僅有5%的總降雨量補充含水層,在2023年時名列全球前20名缺水國家。為解決水資源缺乏的問題,國立中央大學研究團隊開發了一個用於多孔介質的多相流(包含海水和淡水)地下水模型,因而發現桃園市新屋海岸帶地下水出流量非常巨大,每年出流量高達1億公噸,相當半座石門水庫容量,為保護沿海環境及管理水資源提供了重要的參考依據。本研究於2024年4月刊登於國際期刊Journal of Hydrology:Regional Studies。

沿海自流井,乾旱不停工

海岸帶地下水出流(submarine groundwater discharge, SDG)是指地下水從陸地直接流至海洋的過程,在水文循環中扮演了重要的角色。海岸帶地下水出流是一個在全球被廣泛使用的淡水資源,用途包括飲水、農業用水等等;若地下水在井中不需抽水的情況下流出地表,就被稱為自流井(flowing artesian wells, FAWs)。2021年,臺灣經歷了歷史性乾旱,造成56年來最嚴重的水荒。然而在此期間,中央大學TaiCOAST臨海工作站在桃園沿海依舊觀察到多口自流井,表示該區在乾旱期間仍存在強大的海岸帶地下水出流現象,有潛力成為一個新的水資源來源。

形成自流井的原因通常為地質或是地形作用,然而在桃園觀察到的沿海自流井機制並非屬於這兩者。此機制在當時尚未明瞭,且未有相關文獻討論,於是研究團隊開發了一個多相流地下水模型,以研究此自流井的機制並評估海岸帶地下水出流的出流量。新屋海岸帶地下水出流研究團隊涵蓋中央大學地球科學學院各系所老師,包括應用地質研究所倪春發教授和王士榮副教授;水文與海洋科學研究所李明旭教授、錢樺教授和黃志誠副教授;地球科學學系顏宏元教授和陳建志教授等學者。本文主要內容為王士榮副教授與其越南籍學生鄧明君和鍾胡德,以及中研院傅慶州博士共同之研究成果。

解密自流井:交界面驅動

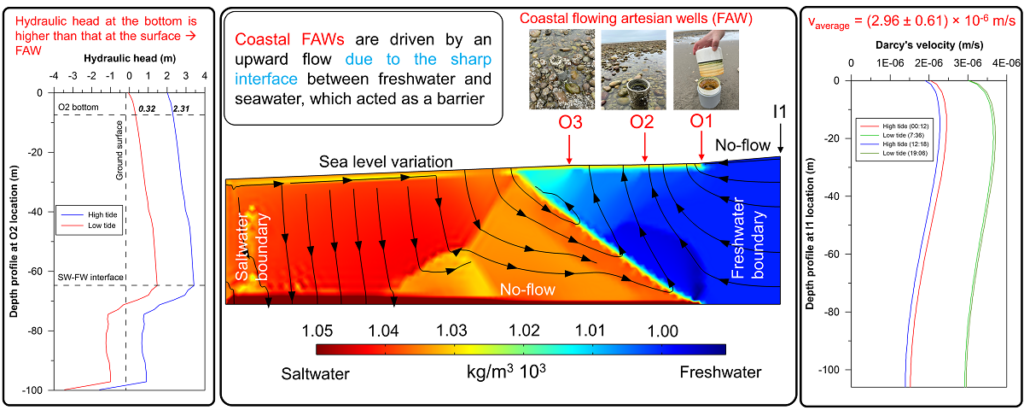

研究團隊利用鑽井調查,蒐集了三口自流井(O1, O2, O3)和一口陸上井(I1)的數據,測量四口井在高潮和低潮時的水位(hydraulic head)、密度等等。附圖左側圖顯示自流井O2的水位和深度關係,橫軸是水位,縱軸是深度,可以看到井底水位的高低潮位分別為2.31與0.32公尺(定義平均海平面高程為0公尺),高於地面高程-0.19公尺,表示足以形成自流井。

團隊建立多相流地下水模型並進行模擬後,發現新屋地區的沿海自流井,是由淡水和海水間之交界面造成的向上流動所驅動,該界面具有屏障作用,驅使地下水向上流到地表。如附圖中間圖所示,圖中不同顏色代表不同的密度,黑色箭頭方向為地下水流的達西速度方向(達西速度為描述流體通過多孔介質的平均速度),紅色區域為密度高的海水,藍色區域為密度低的淡水,由A、B、C三點圍成的橘色三角形為海水再循環區,因淡水流入海水而使密度降低。由此可見,受到海、淡水界面的影響,淡水受到驅動往上流動而形成自流井潛勢,而此模擬結果亦與文獻觀測所得的海水密度分布相符。

年流量驚人,約半座水庫

研究團隊也從模型中獲得了達西速度的深度剖面(如附圖右側圖),計算出海岸帶地下水出流的平均達西速度為(2.96 ± 0.61)× 10-6 m/s。令人驚訝的是,研究指出即使在極為乾燥的年份,新屋海岸帶地下水出流量每天仍可達30萬公噸,足以供應新屋地區將近24天的生活用水,換算一年便高達1億公噸,相當半座石門水庫容量!本研究為沿海環境的水文循環和水資源利用提供了重要的新見解。

圖左:自流井O2在高潮和低潮時的水位和深度的關係

圖中:地下水鹽度與地下水流線分布圖

圖右:不同深度的達西速度剖面圖